Une lecture des œuvres de B.-M. KOLTES par le Docteur Jean-Richard FREYMANN

Le Docteur FREYMANN est Psychanalyste, Psychiatre, Praticien hospitalier au CHRU de Strasbourg, enseignant à l’Université de Strasbourg.

25 octobre 2014

Télécharger l’article : Quelle est la part de violence dans le désir, une lecture des œuvres de B.-M. KOLTES

I – INTRODUCTION

Merci de votre accueil. Je dois dire que c’est une rude affaire. J’ai été sorti de ma piscine ordinaire. J’ai accepté naïvement de faire une conférence à partir de Bernard-Marie Koltès et je me suis retrouvé il y a quelques semaines dans la situation assez intéressante de me dire « Que suis-je allé faire dans cette galère ? ». Merci à vous de m’avoir forcé à faire cet exposé parce que véritablement il y a quelque chose de formidable qui se produit là, c’est-à-dire qu’il y a une sorte de nouveauté analytique considérable chez Koltès dont je vais essayer de parler.

Les raisons pour lesquelles j’ai accepté cet exposé ne collent pas du tout parce que je pense qu’à la lecture, puisque cette traversée j’ai dû la faire un peu plus précisément, je crois que les violences auxquelles nous sommes confrontés dans notre monde contemporain ont très peu de choses à voir avec celles dont parle Koltès. Et je crois que c’est cet écart qui peut nous intéresser. Ce qui fait que dans un premier temps on va beaucoup parler de Koltès et de ce qui me semble les points qui éclairent la psychanalyse, c’est à l’envers de ce qu’on pense d’habitude, je vous dirais pourquoi, et dans un deuxième temps nous prendrons la question de la violence contemporaine et la manière dont cela s’articule avec ce qu’on aura dit. Mais c’est un peu une autre partie — je crois qu’il ne faut pas escamoter ce que l’auteur nous amène sur cette question. Mais je ne vais pas faire tout de suite une bijection, comme on dit en mathématiques modernes, c’est-à-dire de vouloir mettre un point d’un ensemble sur un autre ensemble et essayer de les faire coïncider, mais je répondrai à la question d’une certaine manière : je crois que Koltès nous donne l’arrimage, le point basal de la matrice de la question des violences. Ce ne sont pas les violences elles-mêmes qu’il va nous aider à penser, mais ce sont les matrices, l’inconscient des violences, ce qui est en arrière-fond des violences. Et il y a quelque chose que vous ne trouvez nulle part ailleurs, et cela je voulais vous le faire remarquer, c’est la question de la genèse des mots, la force de la genèse des mots. Je trouve qu’on a du mal chez les auteurs actuels à sentir quelque chose de l’ordre d’une subversion nouvelle dans les apports à la fois des idées et du style. Il y a quelque chose qui, en ce moment, manque. Il y a une violence faite à la culture qui fait qu’on a du mal à trouver quelque chose qui un peu traverse, qui va au-delà, qui nage un peu au-dessus, qui donne une vision un peu autre et des points de perspective différents. Et vous avez permis, là, au niveau du rapport au langage, en faisant venir un psychanalyste, d’essayer de voir en quoi un auteur est beaucoup plus loin, beaucoup plus avancé que les psychanalystes eux-mêmes. C’est une donnée que Freud avait déjà remarquée et clairement dite : dans son invention c’est l’artiste, le créateur qui anticipe le psychanalyste. Le psychanalyste court derrière, il court Nachträglich. Il est derrière, dans l’après-coup. Il est après. Il peut réfléchir de quoi c’est fait, quels sont les mécanismes ? Et là, c’est autre chose. L’auteur lui-même, il fonce, il amène, il met en acte sublimatoire quelque chose qui anticipe ce qui va se passer. Générationnellement il est avant ce qui déjà va se produire.

Par rapport à cela, dans ce que je vais vous dire, j’ai vraiment joué le jeu, parce que je ne suis pas un spécialiste de Koltès. J’ai lu pas mal de choses à ce propos et je trouve qu’il y a des gens qui ont vraiment travaillé la question, mais pas tellement sur le plan analytique. Les philosophes ont travaillé, les littéraires aussi, mais les analystes ne s’y sont pas risqués et n’en ont pas dit grand-chose. On peut comprendre pourquoi. Car Koltès va nous mettre en action quelque chose des effets de la production de discours, des matrices, des origines du discours et il va tomber sur la question de la solitude, du manque et la question du non rapport sexuel, comme dit Lacan. Le non rapport sexuel, ce n’est pas une question de sexe, mais c’est qu’il n’y a pas de fusion possible entre les individus. Pour lui naturellement il va se passer quelque chose de l’ordre du deal entre les individus, mais, nous sommes très mal partis, car spontanément il n’y a aucune communication possible entre des sujets, entre des individus, entre des moi. Et ce qu’on peut faire c’est mettre en scène un certain nombre de deal, donc un certain nombre de contrats, qui sont quand même les pires. Il y a mieux dans les relations humaines que de penser les choses en termes de deal. Et l’amour ? Vous savez comment cela se termine ? Par La solitude des champs de coton[1]. Il n’y a pas d’amour. Qu’est-ce que cela veut dire ? Vous allez voir l’ombre qui se projette là-derrière. Il n’y a pas d’amour… J’espère que vous avez déjà senti quelle est l’ombre qui permet de dire de telles choses.

J’ai voulu appeler cela plutôt Violences et désirs, c’est-à-dire mettre les deux choses au pluriel, ne pas les laisser au singulier. Il y a quelque chose derrière ce pluriel qui montre qu’il y a un en-deçà, chez Koltès, de la question du sens. Il n’y a pas d’au-delà du sens. Il y a un en-deçà du sens ce qui permettra après la constitution du sens, ce qui n’est pas la même chose… Autrement dit qu’est-ce que voile toutes nos relations humaines ? Qu’est-ce qu’on protège ? Qu’est-ce qu’on cache de la sorte ?

Et d’autre part j’ai vraiment joué le jeu celui de savoir que l’artiste est en avant de la question de la solitude, il est tout seul, et son propre périple de vie ne s’est pas terminé tellement joyeusement. Il y a une forme de solitude radicale de l’artiste, mais à l’envers, le fait de créer peut lui permettre de poursuivre sa vie. Le rapport de la personne de génie à l’œuvre ne se situe pas dans les effets contemporains, même si après cela en produit, mais pour vivre, pour exister l’auteur est obligé de poursuivre d’écrire. L’écriture n’a pas juste une fonction calligraphique ou de style, c’est véritablement vital. Mais dans ce vital il y a quelque chose où on peut montrer son rapport à la solitude sans avoir à déboucher sur quelque chose. Les analystes, au contraire, si vous venez leur raconter votre histoire de rapport à la solitude, de rapport au manque, de rapport au désêtre ou à la castration, il leur faut vous aider à déboucher sur quelque chose, le but de l’opération n’étant quand même pas le suicide, mais d’arriver à traverser cette épreuve de la solitude et à constituer quelque chose. Koltès, lui, n’a pas besoin d’y toucher. L’écriture en elle-même vient signifier ce rapport à la solitude et au non rapport sexuel. Comme je l’ai dit le non rapport sexuel cela ne veut pas dire qu’on n’a pas de contacts sexuels mais qu’on ne peut pas fusionner et pour essayer un peu de se rapprocher de l’autre on va mettre en place quelque chose de l’ordre d’un deal.

J’ai été beaucoup aidé dans ce que je vais dire demain matin, parce que cela continuera demain, par deux personnes. Vous connaissez le livre de Christophe Bident, Koltès, le sens du monde[2] où l’auteur vient montrer que Koltès n’est justement pas dans le sens, en tout cas au sens philosophique du terme. Il y avait de plus une interview faite par Alain Veinstein, quelqu’un de très pointu, qui pénètre la question du sens ou du non-sens ou de l’a-sens ou de l’absence de sens chez Koltès. Cela m’a beaucoup aidé parce que c’était un livre parallèle à ce que disait Jean-Luc Nancy sur la question du sens. C’était intéressant : il parlait du sens à l’endroit où ce n’est pas le même sens, ce n’est pas le sens philosophique dont il est question. La deuxième personne c’est Philippe Choulet qui avait écrit un texte sur « Les violences dans La solitude des champs de coton »

[1] Koltès B.-M., Dans la solitude des champs de coton, Editions de Minuit, 1987

[2] Bident Ch, Koltès, le sens du monde, Les Solitaires Intempestifs, 2014.

II – GÉNÉRALITÉS SUR LE NON-SENS ET LA VIOLENCE

Le plan que je vais suivre est le suivant

D’abord en ce qui concerne les généralités sur le désir et la violence : un point que je voudrais arriver à faire passer c’est que Koltès théâtralise des situations, qu’on appellerait analytique, de manière sublimée. Donc d’emblée il sublime les choses et elles ne sont pas analytiques, il les théâtralise de manière sublimée. Donc d’emblée, il sublime les choses et elles ne sont pas réalisées. Elles restent toujours en suspend de réalisation. Il a l’avantage par rapport aux « psys » et aux psychanalystes de ne pas avoir de débouchés. Il peut le signifier en tant que tel.

D’autre part on est dans le non-sens. On n’est pas dans le psychologique, on n’est pas dans le sens, on est dans une perception totalement brute des choses. Il va tout de suite sur le fond, mais comme il n’y en a pas, il va vers le fond qu’il n’y a pas. Vous avez vu ce qu’est le fond chez lui, ce n’est pas terrible. Et il n’y a pas d’aspect interprétatif, c’est-à-dire on ne découvre pas une interprétation véritable. D’ailleurs Koltès a fait lui-même une censure puisque, en même temps, des œuvres de jeunesse il ne voulait plus rien en savoir, puis il a fait lui-même une sélection sur ce qu’il considérait comme véritablement son œuvre et cela a surtout à voir avec les mises en scène de Patrice Chéreau. Lui-même a fait un tri. Je dirais que plus il avance vers le non-sens, plus ce qu’il dit l’intéresse lui-même. Ce qui se passe encore du côté du sens ne l’intéresse plus. Ce que je vous conseille de lire, je n’ai pas le temps d’y faire allusion, c’est la correspondance. Là vous avez la clé, que je n’ai toujours pas dite : qu’est-ce qu’il y a derrière la question de l’amour ? Là, les correspondances valent la peine parce qu’elles convergent sur son deal essentiel.

Il y a un autre point très important par rapport à la question du discours, à la manière dont il va amener sa parole, son écriture : c’est le rapport au voyage. Il n’a pas le rapport au voyage itératif — se promener, aller touristiquement voir autre chose, se changer les idées, on n’est pas à ce niveau-là. Il faut aller dans différents lieux où on est invité, peu importent les raisons, et il se passe quelque chose en lui à cet endroit-là dans le voyage. Et, dans sa correspondance, il dit qu’il a besoin d’écrire les textes à l’étranger parce qu’il ne peut pas écrire quand il est dans un bain linguistique français. C’est génial pour un analyste d’entendre ce rapport au langage. Pour créer, il faut que ce soit une langue autre car le langage dans lequel il trempe ne le supporte pas. C’est extraordinaire. Il n’y a de créativité possible au niveau de la parole qu’entouré dans un discours dominant de l’Autre qui n’est pas sa langue. Plus tard, à la fin de sa vie, cela a passé par rapport à sa passion pour New York où il est retourné plusieurs fois, ce qu’il ne faisait pas auparavant.

L’enfant est dans un combat incroyable. Pour constituer son propre discours il est obligé d’être dans une lutte féroce contre le discours de l’Autre et surtout contre le discours des parents. Sinon il ne se constitue pas, il devient fou. La folie ce n’est pas qu’il ne se passe rien à l’intérieur, qu’il n’y a pas de conflit. Pas du tout. On est fou quand on est identifié totalement au discours de l’Autre. C’est cela le vrai fou. Alors, après, on essaie le délire pour sortir de cette identification au discours de l’Autre. Et Koltès va plus loin. Il dit que pour constituer une écriture, pour créer le théâtre, il faut se décoller de sa propre langue maternelle. Le seul amour qui est au-delà de l’amour, en-deçà de l’amour, c’est la mère et la seule chose où il faut lutter pour créer, c’est le langage maternel. Ce n’est pas une question de névrosé, de psychiatrie, il nous montre la lutte fondamentale même de l’enfant, du sujet pour se constituer. Vous voyez le combat que vous avez dû franchir dans votre pauvre vie ! C’est pourquoi vous n’êtes pas tout à fait fous. N’exagérons rien. Mais c’est un message extraordinaire et c’est ce en quoi, lui, il n’est pas devenu fou. Mais à quel prix !

C’est là où on tombe sur « il n’y a pas d’amour ». Il y en a un qui conditionne l’ensemble de ma vie, c’est l’amour de la mère, sa présence, mais encore faut-il que, pour ce que je crée, pour ce que je constitue, elle ne soit pas là en tant que langage.

III – VIOLENCES DANS L’ÉCRITURE

Là il y a quelque chose qui a à voir avec la question de la violence. Travailler la question de la violence chez Koltès c’est travailler la violence du langage par rapport à l’écriture. C’est dans la manière d’écrire, de produire, de créer qu’il y a un certain rapport à la violence. Sa violence propre tient à la manière d’utiliser les battements temporels dans le langage. Ce sont des battements. Toute la pièce dans la solitude des champs de coton, c’est du battement. Si bien qu’à la fin vous ne comprenez plus rien. Lequel je suis ? L’étudiant ? Ce qui fait que pour un analyste c’est la question du retournement dialectique. C’est-à-dire que d’un certain rapport du sujet à l’autre brutalement vous passez de la relation de l’autre au sujet. Il y a un retournement non symétrique. Ce n’est pas une relation d’objet. Ce n’est pas « tu m’aimes donc moi aussi ». Ce n’est pas ça. C’est « tu dis quelque chose, mais toi, qu’est-ce que tu dis de moi ? ». Moi je dis autre chose que ce que tu attendais que je sois. « J’ai ton objet ». « Je suis content que tu as mon objet mais tu ne sais pas quel est mon désir ». « Et ton objet à toi il est où ? » « Et bien ton objet à toi il n’est pas là. Tu ne sais pas où il est. Et bien moi non plus » C’est cette espèce de suite de retournements dialectiques. J’avais noté cette espèce de bisexualité, de bipolarité entre le dealer et le client où par moments on est à la fois le dealer et on est le client. Et je disais tout à l’heure à Dominique Marinelli que, le fait d’avoir encore une fois relu la pièce dans le train, je me disais que ce n’était pas du tout ce que je voulais dire, faut que je change, que je recommence. On a une idée maitresse à partir de ce qu’il dit, mais ce n’est pas juste, et on repart à zéro.

En ce qui concerne les références de la violence proprement dite Dans la solitude des champs de coton, je veux juste insister sur une chose. Après il y a toute l’ère philosophique, la question du droit naturel réaliste, la question avec Hobbes et Spinoza, la question du droit naturel à la liberté, l’idéalisme, comment cela ne fonctionne pas. Mais je laisse le soin aux philosophes d’en parler.

Il y a une énigme dans cette histoire qui est intéressante aussi pour les « psys ». Pourquoi a-t-on toujours besoin de coller l’animalité dans la question ? Nous, on dirait qu’à un moment donné dans le discours on retombe sur la question des pulsions, on ne sait pas pourquoi, que c’est la base originelle. Et ce n’est pas faux. Dans l’analyse on voit bien chez quelqu’un qui pousse un peu son analyse assez loin que derrière ses signifiants, son langage, ses fantasmes, ses relations, ses amours, ses transferts, ça pousse et on comprend presque tout, et tout d’un coup vous voyez les gens, ils ont presque compris et dans le presque quelque chose se passe sur le plan pulsionnel qui était complètement imprévisible : un effet de rencontre, une maladie, un petit cancer, un voisin que vous détestiez qui meurt, il se passe quelque chose. C’est-à-dire que toutes les armatures — et c’est là où il est très fort — que le sujet parlant va se constituer, tout cela c’est du semblant, cela cache l’essentiel. Nous on dirait que cela cache la dynamique pulsionnelle qui nous échappe complètement. De ce côté-là Koltès était gâté. Il était très attiré par les jeunes noirs, la question de la peau… On a tous pulsionnellement, quand vous cherchez un peu, un nombre de pulsions qui tournent autour d’un objet spécifique. Vous vous en débrouillez bien, vous vous mariez, vous vous fiancez, vous tournez autour, vous prenez un chien… En amour on est enrobé, on a tout, on est organisé, et on est presque civilisé. Derrière tout ça on est bâti comme un oignon, on est constitué, mais alors ça part de l’autre côté. Il y a un autre côté qu’on n’avait pas du tout prévu, il y a quelque chose nous échappe, qui nous traverse. Vous tombez amoureux, vous êtes aspiré, il se passe quelque chose qui n’est pas du tout cohérent auquel vous ne comprenez rien.

Là où la question se pose pour Koltès, ce n’est pas là. La question de la cruauté, donc de la violence en tant que telle, c’est par rapport à la parole, par rapport à lalangue, comme dit Lacan. Je cite

« La vraie cruauté dit le dealer, c’est de laisser l’autre inachevé, incomplet, de ne pas lui répondre. Il y aura une réponse remarquable et pragmatique à cette violence, l’articulation entre les moitiés de chacun. »

Ce qu’il y a à retenir, c’est cela. C’est-à-dire que là où il y a violence, là où il y a cruauté, c’est quand vous arrêtez le message venu de l’autre, quel que soit ce message. Il n’a pas obligatoirement un sens précis ou une idéalisation. Il n’est pas obligatoirement une utopie quelconque, c’est la langue en tant que telle, en tant que déroulement même de la langue.

Là où on sent qu’il y a quelque chose d’amoral, c’est dans le fait que, pour tenir, l’être humain a besoin de deal. Je ne serais pas capable de vous dire que philosophiquement c’est vrai, mais en tout cas, cela a à voir avec la question du maître et de l’esclave, la relation maître esclave, maître serviteur, maître élève. Ce qui est proposé du côté du deal, c’est de mettre à l’épreuve, derrière le lien commercial, l’articulation du maître et du serviteur. Ce qui est terrible chez Hegel c’est que l’esclave est très bien dans le lien, il sait souvent où il est. Le meilleur exemple c’est, après la guerre de sécession, quand on a libéré les esclaves, un certain nombre d’entre eux n’a pas voulu partir. Dans la position d’esclave vous avez un statut, vous êtes situés, plus ou moins bien socialement, c’est un autre débat, mais sur le plan psychique, au niveau de la ligare, du lien, vous êtes bien. Dans les couples, vous le savez, c’est bien mieux d’être embêté parce qu’au moins vous rêvez de liberté. Mais le problème c’est le maître. Qu’est-ce qui garantit le dealer qu’il est vraiment en position de dealer ? Il n’est pas trop bien dans cette position. L’autre il est bien. Le commerce, on est dans quelque chose qui n’est pas illicite. Il le dit : le commerce, les heures d’ouverture, c’est programmé. Alors que pour le dealer, il faut que son chemin soit courbe, il est obligé, à un moment donné, de suivre le périple du client. Ce statut du maître est un statut extrêmement difficile, délicat.

Lorsqu’il parle de la violence du marchand, il y a une allusion au Marchand de Venise[1] de Shakespeare qui est extraordinaire. C’est juste une phrase. Là aussi on devrait prendre les références explicites et les références implicites. La livre de chair… Le prix qu’on va payer dans cette dette ! Il va parler de la dette. Ce n’est pas une petite dette symbolique, comme disent les « psys », c’est une dette réelle. Vous allez y laisser un morceau de corps.

[1] Shakespeare W., Le marchand de Venise, Gallimard Folio, 2011.

IV – LES RETOURNEMENTS DIALECTIQUES

Maintenant je voudrais vous montrer la série de retournements dialectiques qui s’opèrent dans la pièce, dans le thème entre désirs et violences. J’aimerais vous faire sentir ce que j’appelle les retournements dialectiques.

C’est la question du désir qui est posée, de la création du désir, de la production du désir, de la place du désir et chose fondamentale, la différence — qui n’est pas dite comme cela — entre le désir lui-même et l’objet du désir. C’est quelque chose de très difficile à comprendre. Il y a une phrase de Lacan qui est un peu éclairante « Il y a un objet cause de désir même s’il n’y a pas d’objet dont le désir se satisfasse ». Autrement dit votre désir nait d’un manque à un moment donné. Il faut bien qu’il y ait eu du manque quelque part. Si votre mère n’a pas du tout laissé de place pour le père, vous allez être l’objet de la mère. Ça marche assez bien, c’est une position fréquemment de fou. Si on est véritablement l’objet de l’Autre, on n’est pas l’objet de son désir, on est l’objet de sa jouissance et de sa demande. Ce n’est pas pareil. Si je te demande quelque chose, est-ce que cela veut dire que je désire quelque chose ? Non ! Vous ne savez pas à quel désir renvoie la demande que vous mettez en place.

« Je t’aime » : c’est une demande. Qu’est-ce que je raconte ? « Je t’aime » « Moi non plus ». « Tu m’aimes, tu ne m’aimes plus, tu m’aimeras… » On ne sait pas ce qu’on raconte. Quel est le désir derrière la demande d’amour qu’on va produire, ou la demande de haine ? La haine d’ailleurs cela marche beaucoup mieux. Et il dit que quand on est plusieurs, c’est bon. Et là il insiste : « Si vous voulez de la haine bien chaude, faut que vous soyez à plusieurs » cela ça renforce. Les gens vont régulièrement sur les tombes de ceux qu’ils ont haïs pour savoir s’ils n’en sont pas sortis. Quand votre voisin qui vous persécute meurt enfin, vous allez avoir un manque considérable. Qu’est-ce qui va le remplacer ?

Koltès a posé la question autrement.

Le premier élément qui va être posé c’est que le désir est énigmatique et comment chacun se pose par rapport à ce désir énigmatique.

– Là, le dealer : Désirez quelque chose que vous n’avez pas, je peux vous le fournir. Ce n’est pas parce qu’il peut vous le fournir que pour autant il sait ou il peut deviner quel est le désir de l’autre. Voyez un peu le genre de faux-semblant.

– Le client : ce que je désirerais vous ne l’aurez certainement pas.

Pour qu’il y ait du désir il y a un conflit de demandes.

Ce qu’il remet en cause dès le départ c’est l’à priori. De la complémentarité humaine. Et cela on a du mal à s’en départir. Il n’y a aucune complémentarité. Ça ne marche pas du tout. Lucien Israël[1], contrairement à ce qu’on peut penser n’a pas tellement travaillé la question de l’amour en tant que tel, mais il faisait remarquer qu’à un moment donné, il y a autre chose que la question de la demande d’amour, et cela Koltès n’y arrive pas, c’est la question de la relation amoureuse. C’est autre chose. Et c’est là où Koltès atteint sa limite. Lucien Israël disait quelle intelligence il faut pour créer une relation amoureuse. Ce n’est pas la question de l’amour, mais du lien derrière l’amour. Comment vous allez faire pour supporter le fantasme de l’autre ? C’est répétitif. Et ses Toc, ses tics ? Il disait qu’il n’y a pas de pire intelligence que de supporter cela. Et là, on n’est pas là-dedans, on est déjà dans un processus qui n’est plus sublimatoire, qui est carrément une articulation, une élaboration secondaire. Lucien Israël appelait ça « l’amour transnarcissique ». Il y a quelque chose qui va au delà de votre petite personne, de votre rapport à la personne. C’est la question de la relation amoureuse, ce n’est plus la question du lien amoureux, ce n’est plus la question de l’amour en tant que tel. Par contre là où l’amour revient — parce que quand l’amour chute, c’est alors terrible le corps de l’autre à côté. Quand vous n’avez plus cette érotisation due à l’amour et à la relation amoureuse, quand quelque chose qui allait de soi du côté de la corporéité ne fonctionne pas, alors la présence physique du corps de l’autre, quelle abomination que le corps de l’autre. Maintenant on le voit moins parce que les gens divorcent différemment… Autrefois lors d’un divorce il ne fallait pas quitter le domicile conjugal avant que le divorce soit prononcé. Cette période terrible de vous retrouver à côté de l’autre dont vous êtes séparé. Psychiquement, c’est vraiment une expérience d’animalité insupportable que la désérotisation du corps de l’autre. Koltès touche cela du doigt mais il le touche avant et non pas comme une chute de quelque chose.

Le deuxième élément où on trouve ce premier retournement c’est dans le fait que le chemin topologique fait par le dealer et celui fait par le client ne sont pas les mêmes. Le dealer est dans une position d’adaptation, il suit le contour du client. Quant au client il est dans une position assez sympathique de ce côté-là. Mais s’adressant au dealer Koltès demande : comment faites-vous confiance, dans votre commerce, au client qui va avoir les sous pour payer ? Il pose la question du transfert. Koltès s’adresse à lui-même, il est pris lui-même dans un acte de confiance. La question de la dette est une question surajoutée, ce qui tranche avec notre cheminement contemporain où tout le monde parle d’argent : « Il n’y en a plus, c’est la crise ». C’est la crise aussi parce qu’on n’a plus en Europe, après une guerre, après une bataille, quatre cent mille morts. Avant les mamans envoyaient les enfants se faire tuer, toutes les générations mourraient à la guerre. On comprend bien qu’il y a quelques petits problèmes quand une génération, on ne la décime pas entièrement.

Ainsi, ce qui est caché derrière la question du deal, c’est une question que les analystes connaissent bien, tout en la connaissant mal, c’est celle du corps à corps. C’est ce qu’on évite à tout prix. Ce qui est toujours mis à distance, c’est la question du corps à corps. Là c’est d’une brutalité considérable, parce que l’individu lui-même n’est pas sûr de l’appartenance de son corps à lui-même, il n’est pas identifié à son corps. Il est détaché de son corps ce qui fait que on est toujours au bord, et en cela Koltès est champion, de frapper. Frapper ou caresser c’est pareil. La proximité corporelle a quelque chose qui échappe.

Ce qui est aussi caché c’est que le fait d’introduire l’objet marchandise est déjà une solution forte dans la relation humaine. Mais il y a quelque chose de très dur dans ma relation à l’autre, c’est la question du regard. C’est magnifique la façon dont il en parle. Le regard il est ou en haut ou en bas. Mais comment le regard peut-il être parallèle ? C’est ce que quelque peu permet le deal. Qu’est-ce que c’est le regard pour un analyste ? Le regard c’est la question de la reconnaissance. Est-ce que vous pouvez vivre sans qu’il y ait quelque part ce regard de l’Autre ? Mais le regard de l’Autre, ce n’est pas le regard de mon voisin ou de ma voisine, c’est ce regard supposé. C’est-à-dire que tout névrosé — chez le psychotique c’est encore plus fort, chez le psychotique il l’a sous forme du délire : le délire de persécution c’est une manière d’établir un regard de reconnaissance —l’humain qui parle fonctionne avec un « rétroviseur », c’est un « rétroviseur éternel ». Vous pensez tout le temps qu’il y a un regard qui vous regarde, qu’il y a quelque chose qui vous regarde dans vos actes. C’est bien pour cela que là on tombe exactement sur la phrase qui est importante, là, la question de la solitude.

« Qu’est-ce que c’est la solitude ? Est-ce le fait de se retrouver seul face au regard de l’Autre, ou est-ce se regarder tout le temps d’un autre œil ? La seule vraie cruauté de cette heure de crépuscule, ce n’est pas qu’un homme blesse l’autre ou le mutile ou le torture ou lui arrache les membres et la tête ou même le fasse pleurer, la vraie et terrible cruauté est celle de l’homme ou de l’animal qui rend l’homme ou l’animal inachevé qui l’interrompt comme des points de suspension au milieu d’une phrase, autrement dit qui coupe le regard de l’Autre qui se détourne de lui après l’avoir regardé, qui fait de l’animal, de l’homme une erreur de regard, une erreur de jugement, une erreur comme une lettre qu’on a commencé et qu’on froisse brutalement juste après avoir écrit la date. »

Voilà, je m’arrête là.

[1] Israël L., Boiter n’est pas pécher, nouvelle édition, Arcanes érès, 2010.

V – QUESTIONS SUR LES PRATIQUES

Question : Pour la fin d’analyse, est-ce qu’on peut parler d’indifférence de la part de l’autre

JRF : C’est important que vous disiez cela, parce que l’histoire de l’indifférence, je crois justement que Koltès en a beaucoup souffert. Il était pris à l’envers. Hormis la question maternelle et de ses relations précises qu’il appelle d’amour amical, je crois qu’il était beaucoup pris dans la question d’indifférence spontanée, ce qui rend les choses plus dures chez les gens qui sont plutôt homosexuels. Il y a quelque chose du côté d’une espèce d’exclusivité. Quand on a un choix d’objet essentiellement homosexuel, il y a une exclusivité qui rend une difficulté plus grande du côté de l’indifférence. Cette notion d’indifférence, c’est tout le monde du rapport à l’autre.

C’est sûr que la plupart des gens qui viennent en analyse viennent parce qu’ils n’arrivent pas à être indifférents. C’est à l’envers. Ils viennent avec une demande : « Rendez-moi un peu indifférent, détachez-moi un peu des gens qui m’entourent, remettez en circulation les mouvements qui ont fait que je me suis fixé sur l’une ou l’autre personnes ». Je pense que la psychanalyse permet cela. Mais il y a des gens qui sont des génies qui ont une autre problématique : ils ont tellement un rapport à l’universel des choses d’emblée que le particulier ou le singulier leur manque. Ils ont du mal à tomber amoureux. Il n’y a pas d’amour, cela veut dire « Je n’arrive pas à percevoir de l’amour. Je suis tellement pris dans le processus universel des choses que je ne peux pas aimer» ;

Donc votre question est fondamentale. Je ne dis pas que c’est une bonne réponse que j’ai donnée. C’est autour de cette question.

Chez le psychotique cela conduit à des violences inouïes. Quand quelqu’un a un vrai persécuteur, cela ne s’arrête pas comme ça. Là il y a une certitude du côté du fait qu’il n’y aura pas d’indifférence.

Quant à la jalousie, comme expérience d’indifférence, cela se pose un peu là.

Question : Est-ce qu’il n’y a pas une forme chez Koltès qui fait qu’il accumule à la fois les fausses pistes, les fausses explications, les affirmations. Est-ce qu’il n’a pas besoin de l’Autre pour exister ou ne pas exister ?

JRF : Je suis d’accord. C’est ce en quoi c’est un homme de théâtre. Quand il écrit ce n’est pas lui qui écrit. Mais on a un certain nombre de constantes qui reviennent. D’ailleurs pourquoi on s’excite tellement sur cette pièce-là ?

Un auditeur : Toute cette logique du vêtement

JRF : J’avais préparé un texte sur la question de l’habit. Parce que vous avez tout à fait raison, c’est quelque chose qui revient. Cela fait partie des retournements dialectiques que j’avais prévu de développer car il ne parle pas de l’habit en tant que vous mettez un habit sur vous, il dit à un moment donné que c’est un morceau de l’habit de l’autre que vous mettez sur vous. Du coup quand vous êtes amoureux de l’habit, vous êtes amoureux de ce morceau de l’habit de l’autre, comme une espèce de fétiche chez l’autre, que vous allez mettre sur vous. Après cela pose toutes les questions du Banquet[1]. On dit « l’habit ne fait pas le moine ». Et bien si. Lacan dit que l’habit fait parfaitement le moine. Vous êtes amoureux de l’habit de l’autre. Cela peut être l’habit social, le foulard. Et à lui cela permet le semblant. Qu’est-ce qu’on ferait sans le semblant ? Quelle terreur si on était tout le temps dans les choses sérieuses. Les gens qui viennent en analyse ont l’impression que toutes les choses qu’ils vont dire sont d’une importance considérable. Mais non, c’est n’importe quoi, c’est du blabla, et c’est là-dedans, comme dans une grotte ou un lac, qu’on va essayer de puiser ou de pêcher un certain nombre de choses. Et cela ça a à voir avec la vie directement quand il dit que « La cruauté c’est l’inachèvement » comme couper l’autre ou l’empêcher parce qu’il n’y a rien de signifiant au départ. Vous allez créer là-dedans, sortir un petit quelque chose, et cela c’est le travail par exemple du psychanalyste. Vous avez entendu un petit quelque chose, vous n’êtes pas très sûr et, de cela, l’autre va construire quelque chose. Lui aussi il est travaillé par ça. J’ai vu quelques photos. Il était tellement beau. L’habit, cela cache un peu la beauté, cela permet de sortir un peu de la statue grecque, de casser l’image, de circoncire un peu les choses. Là où il y a le génie c’est quand on s’en fiche de celui qui l’a produit. Le génie c’est que vous avez quelque chose qui s’adresse à l’universel, qui traverse au-delà de ce que vous savez de la vie de l’auteur. C’est du théâtre qui va de toute façon au-delà de sa personne.

Un auditeur : C’est pourquoi il a toujours préféré le théâtre à l’écriture du roman.

JRF : Pourquoi ?

Un auditeur : Parce que ce que vous soulevez avec cette illustration, elle n’est pas dans le roman. Toute ce lieu, toute cette spéculation qu’il peut y avoir dans le théâtre n’est pas obligatoirement dans le roman. C’est le manteau d’Arlequin dans le théâtre.

JRF : Lui, dans une même scène, on passe d’une scène à l’autre tout le temps, il a des scènes dans la scène.

Dominique Marinelli : Dans le théâtre tu as des corps au premier plan, on est de plein pied.

JRF : Avec une question qui est très lacanienne mais c’est une illustration extraordinaire qui est que le rapport de l’individu à son corps est un obstacle à la question du désir. Cela ne va pas dans le même sens. Il le dit mieux que Lacan. Dans votre rapport à votre image ce n’est pas cela qui est du côté de votre désir profond. Au contraire cela vient faire obstacle, votre image, votre narcissisme, se regarder dans la glace, cela cache le désir, cela ne le révèle pas. Il y a une conflictualité fondamentale entre le rapport à l’image et ce désir énigmatique qu’il cherche. Plus vous avancez dans le rapport au corps de l’individu, contrairement à ce que vous pouvez penser, plus vous vous éloignez de son rapport au désir. De temps en temps, c’est cela l’amour transnarcissique, cela va ensemble. Mais cela n’a pas lieu souvent. Ce n’est pas du courant continu ! Ça arrive, mais ce sont des moments, et puis on retourne de l’autre côté. Mais le désir cela commence tout de suite. Philippe Choulet me disait : c’est une pièce sur le désir. C’est vrai, mais sur l’énigme du désir. Qu’est-ce que c’est ce truc qui nous anime ? Qu’est-ce qui fait qu’on continue avec les ruptures, tous les morts autour de nous ? La plupart des gens ne se suicident pas.

Un auditeur : le désir est indescriptible ?

JRF : Les mélancoliques, ils en parlent. Le moment mélancolique. Les gens ne se suicident pas pendant le moment mélancolique, ils se suicident quand ça va mieux. Expliquez moi cela ? J’ai compris pourquoi j’avais un peu mis sous le boisseau Koltès à un moment donné. Parce que, au début du moment où il y avait le sida, un jeune homosexuel qui avait le sida venait me voir et il venait à ses séances d’analyse avec ses perfusions, les médecins le voyaient perdu et ses parents l’avaient rejeté et, à l’époque, les années quatre-vingt, un notable venait régulièrement chez moi suivi par des motards et ces deux patients se sont retrouvés un jour dans la salle d’attente. Le notable a sa séance et après je le vois retourner dans la salle d’attente. Je lui demande pourquoi et il me répond « Je vais ramener le jeune homme » et il l’a ramené avec sa perfusion dans sa voiture de fonction entourée de motards. Et ce jeune homme est mort deux jours après. Et je me suis dit, c’est pour cela que je vous raconte cette histoire à propos de Koltés, que c’est formidable, cet homme avait le Sida et il a terminé dans une voiture officielle, il s’est fait reconduire à la maison. Il y a une période où la question du sida était une exclusion sociale considérable. Cela provoquait un rejet incroyable. Mais lui, il est parti en grande pompe.

Question : Quelle est la part dans ces deals de la haine ? Quand tu parles de ces corps, de cet insupportable-là ? Toute cette charge de haine… Y compris dans la jalousie, quand tu écoutes les gens, il y a une énergie considérable du côté de la haine.

JRF : C’est tout à fait vrai cliniquement, mais c’est même vrai autrement. Si on théorise un peu, c’est la question de la plus-value. C’est dit théâtralement mais c’est la question de la plus-value. Le déni de la haine, c’est le déni de la vie qui passe. De fonctionner dans notre modernité, dire que la personne qui vit avec six cents euros et celle qui vit avec soixante mille euros c’est pareil, cela fait partie de notre déni du réel. C’est déjà une métabolisation de la haine. Ça conduit à la haine, ce qui est normal. Sur le plan individuel tu as tout à fait raison. Mais Koltès est d’accord avec Freud : ce qui est premier, puisqu’il n’y a pas d’amour, c’est la haine. Je dis souvent que un des plus grands analystes de tous les temps c’est saint Augustin[2]. Les frères de lait, Rémus à côté de Romulus qui vient téter l’autre sein de la mère alors qu’elle a deux seins et qui jette un regard haineux sur l’autre frère. Il ne parle pas encore mais déjà le regard est haineux car il a l’impression que l’autre lui ravit déjà la mère. C’est la haine qui est première. C’est très important parce que quand il y a vraiment de l’amour, cela veut dire que l’amour est déjà une sublimation. L’amour vous avez déjà transformé sur le plan pulsionnel, ce qui fait que quand cela se dégrade, le primat de la haine réapparait.

[1] Platon, Le banquet, GF, 1999.

[2] Saint Augustin, les confessions, Gallimard, 2008.

DEUXIÈME PARTIE

I – QU’EST-CE QU’UN DÉSIR

J’espère que je ne vous ai pas ennuyé en traversant comme cela Koltès parce que je crois que ce n’est pas la suite de l’œuvre de Koltès même si ce qu’il nous donne à entendre et à voir ce sont les matrices de la question de la violence en ce sens que l’individu est pris dans une sorte de conflit, ou de conflictualité, entre les pulsions de vie et les pulsions de mort. Notre matrice, notre base de départ c’est cela, une conflictualité fondamentale entre les pulsions de vie et les pulsions de mort. C’est la découverte freudienne en tant que telle, découverte qui lui a couté cher même parmi ses collègues et élèves.

Dans un premier temps il a découvert que derrière ce qu’on appelle les formations de l’inconscient se cache quelque chose qu’on appelle un désir inconscient. Et là on est plus restrictif que ce que dit Koltès. Le désir ce n’est pas juste cette espèce d’élan vital, le désir c’est quelque chose d’indestructible, mais au sens où derrière un rêve, et Freud a pris ses propres rêves en particulier, il a recherché le désir inconscient à ces rêves. C’est intéressant pour savoir comment se fabrique un rêve. Dans tout ce qui est de la parole — et là Koltès est très fort parce qu’il est d’emblée dans la question de l’universel, dans la question de la sublimation générale et non sur le côté individuel le plus singulier — derrière le contenu manifeste d’un rêve, il y a un désir inconscient, un désir latent.

Comment fait-on pour trouver ce désir inconscient ? Il a utilisé une méthodologie très actuelle, très simple. Il découpait le rêve en différentes séquences, laissait venir les associations à partir de ces différentes séquences et à partir de ces associations se bâtissait, se construisait le désir sous-jacent au rêve.

Le rêve est une des formations de l’inconscient ; il y en a d’autres : le symptôme (les différents troubles qu’on peu avoir), l’oubli, le lapsus, un certain nombre d’actes que vous allez commettre dans la réalité. L’inconscient ne surgit pas directement. On comprend que les auteurs, les gens de théâtre puisse signifier cela dans des pièces de théâtre, des romans, mais c’est sûr que ce désir inconscient, vous ne l’avez pas d’emblée. Il y a une sorte de Durcharbeitung, de travail à travers que vous êtes obligé de faire pour tomber sur ce désir inconscient. C’est compliqué parce qu’il y a le désir inconscient du rêve qui est un désir, mais derrière, encore plus complexe, il y a le désir fondamental de l’individu lui-même. Il y a donc le problème des désirs. Par exemple la veille vous étiez avec quelqu’un qui soudainement est parti avec votre copain, vous vous dites que ce n’est pas grave, que vous en êtes assez content et dans la nuit vous rêvez que votre ami est parti avec un orang-outang vous vous demandez au réveil pourquoi un orang-outang ? Vous vous rappelez alors qu’en Afrique vous aviez déjà rencontré quelqu’un, et cela continue. Ces histoires d’inconscient et de désir ce sont des choses que vous êtes obligé de reconstituer. Même si cela vous anime, en aucun cas vous n’en aurez un accès direct. Il y a une espèce de violence sous-jacente à l’individu qui fait qu’il va être obligé de se prendre lui-même comme objet. Vous ne pouvez pas interroger votre désir sans pouvoir vous prendre vous-même comme objet. C’est ce qui se passe dans une psychanalyse qui n’est pas uniquement une psychothérapie du genre « Vous avez une phobie des brontosaures ? On va vous guérir ça, on va vous soigner » Ce n’est pas du tout le problème. On va essayer de rechercher pourquoi vous êtes tombé sur le mot brontosaure, et qu’au fond vous aviez peut-être la phobie de votre papa. Vous pouvez comprendre alors pourquoi il y a un rejet aussi bien de la culture que du champ psychanalytique lui-même dans tout ce qui est psychologie, psychiatrie, institutions, etc. car cela nécessite un travail que de se pencher sur le gouffre de ce qui se passe dedans. C’est bien plus simple de dire « Vous avez une phobie du pont, aucun problème… vous êtes devant le pont vous voulez traverser, je vais vous prendre par la main, cela va durer huit semaines, le premier jour on va faire deux mètres, puis fin de la semaine quatre, et au bout de huit semaines vous aurez franchi le pont moyennant quelques antidépresseurs et un peu de psychodrame. Par contre le fait de dire qu’on va peut-être s’interroger, comme le fait Koltès, sur votre rapport à la parole, sur ce qui vous est arrivé, sur les traumatismes, sur vos désirs, c’est nettement plus difficile qu’une thérapie brève !

Le problème de la violence, contrairement à ce que je pouvais penser, n’est pas sans effets sur l’inconscient. Cela me fait penser qu’à ma droite il y avait la psychanalyse, à ma gauche les TCC, au milieu il y avait l’hypnose, l’iridothérapie un peu plus à gauche, il y avait le choix, mais de fait quand vous avez subi un certain nombre de techniques brèves qui sont le plus souvent du côté de la suggestion, autrement dit qui sont peu ou prou une réutilisation de l’hypnose, cela a des effets au niveau de l’inconscient. Cela se passe comme ça quand même : les gens vont faire des techniques parallèles, comme cela a de l’effet environ huit ou dix mois, le temps de divorcer ou d’avoir quelques soucis de santé supplémentaires, ils vont quand même terminer chez le psychanalyste et se demander ce que cela a à voir avec l’ensemble ? Le problème c’est que la reprise, à partir du moment où quelqu’un a été hypnotisé, suggestionné, ne va pas se passer si simplement. Vous ne pouvez pas juste prendre à la suite l’hypnose, la suggestion, les TCC, les médicaments et passer sur le divan, donc ne pas voir son interlocuteur, et dire tout ce qui vous vient. Cela ne va pas du tout. On est dans des problèmes techniques qui sont de nouveaux problèmes. Or maintenant les gens essaient des techniques simples pour commencer. Cela entraine un problème du côté de la formation des analystes. Il faut qu’ils soient formés à pouvoir traverser ce genre de violence. La psychanalyse n’est pas juste une technique. C’est un point qui concerne les jeunes générations d’analyste. On a un vrai problème.

Là, on est au niveau individuel : la prise en compte de l’inconscient n’est pas du tout à la mode, on le manipule, on ne l’interroge pas.

Du côté institutionnel, la question de l’inconscient a déjà été escamotée. La psychanalyse, au sens large, donc des conceptions analytiques, du champ analytique, de la formation analytique, n’existe plus. Il en va de même dans l’éducation nationale.

Sur le plan personnel, c’est sûr que par ailleurs, au niveau libéral ou au niveau singulier la psychanalyse marche très bien, mais ce n’est pas rien quand sur le plan institutionnel elle a disparu. Parce que l’institutionnel, ce sont les hôpitaux, les écoles, la politique. Donc au fond, on a ôté le rapport à la culture. La psychanalyse est un des rapports à la culture comme le théâtre, la musique. On a ôté ça. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose que les analystes n’ont pas vu venir, il y a un problème générationnel. A chaque génération qui naît va apparaître quelque chose d’autre au niveau des rapports au discours, des rapports à l’institution. A un moment donné la psychanalyse était partout, c’était le discours dominant, mais c’était une mode, et, ce qu’on n’a pas vu venir, c’est qu’on a changé de mode.

II LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LA VIOLENCE

Je parle en ce moment de la violence individuelle.

Cette violence est due à ce qu’il y a une conflictualité dans l’individu entre la libido et la pulsion de mort.

Il y a deux formes de pulsions. L’une vise à signifier quelque chose de l’inconscient et d’autre part, pour l’autre, il y a tout le côté meurtrier dont chacun est porteur. Il y a là quelque chose de conflictuel fondamental.

On a, d’après les nosographies psychiatriques, psychanalytiques ou psychologiques de l’époque, trois types d’individus, mais cela aussi a disparu. Et ce triptyque était : névrose, psychose et perversion. Maintenant ce sont de nouvelles classifications où vous cochez juste des items. Il s’agit du DSM. Ce sont des classifications qui ont été faites pour le fonctionnement des médicaments, le développement des produits. On est actuellement dans un monde d’évaluation, lequel a beaucoup de mal à faire avec ce qui serait une clinique. Dans cette violence individuelle vous pouvez avoir toutes les sortes de haine, d’angoisse, de culpabilité, de passages à l’acte.

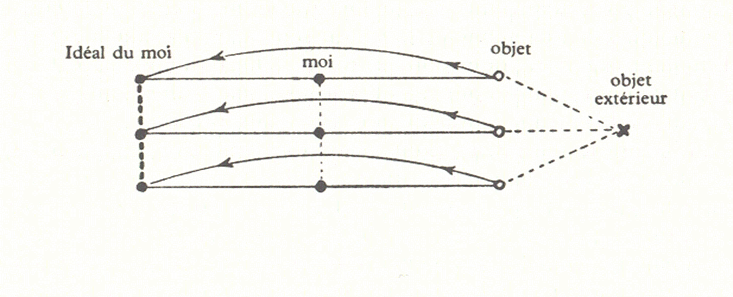

Le deuxième niveau est celui du groupe. Sur le plan des violences, cela marche bien ! Le groupe renforce les violences. D’ailleurs Koltès le dit. Pourquoi le groupe permet-il tant de radicaliser la question de la violence ? Cela ôte l’angoisse et la culpabilité. C’est une bonne thérapeutique ! On est pris dans le vertige de l’impunité. Cliniquement c’et un point très important. Vous rappelez-vous la chanson de Georges Brassens[1], « Quand vous êtes plus de quatre, vous êtes une bande de cons ». C’est quand même vrai. Sur le moment la personne qui est prise dans un groupe ne se rend pas compte qu’elle est prise dans ces mécanismes du groupe. Mais actuellement on n’est plus seulement là-dedans. Mais avant tout est-ce que vous connaissez G. Le Bon[2] ? Du temps de Freud son livre était le bestseller de l’époque. Il y montre que la prise dans le groupe ou dans la masse entraine une servitude par rapport au tyran ou au leader qui permet d’emmener le peuple où vous voulez. C’est le livre de chevet avec celui de Machiavel[3] de tous les fascistes, Mao, Hitler, etc. Il y a la question de la servitude volontaire : on délègue à un autre qui va prendre la décision. On s’est rendu compte en travaillant la question que plusieurs auteurs ont repris les schémas de Le Bon et en ont fait leur propre critique. Et en particulier Freud a écrit un texte[4] qui est une lecture de Le Bon où il met en évidence les ingrédients de Le Bon, l’existence d’un leader mis en position d’idéal et les individus entre eux vont s’identifier les uns aux autres par rapport à ce leader. Freud en fait une interprétation en disant qu’il y a une confusion entre l’investissement de l’objet de désir et l’idéal. L’idéal est venu comme un aspirateur de tous les objets de désir de tout le monde, le moi est escamoté : il n’y a plus de moi individuel. Donc on fait de vous ce qu’on veut. Sans compter avec le fait que vous avez des identifications mutuelles. Après ces identifications passent par la sectorisation : il y a celui qui ouvre, le wagon, ceux qui comptent le nombre de personnes, celui qui ouvre le robinet. Vous avez ce schéma à partir de l’idéalisation.

[1] Brassens G., Poèmes et chansons, éd. du Seuil, Point Virgule, 1991.

[2] Le Bon G., 1895, Psychologie des foules, PUF, 2006.

[3] Machiavel N. de, Le prince, Lgf, essai poche, 2000.

[4] Freud S., 1922, « Psychologie collective et analyse du moi », Essais de psychanalyse, Payot, 1971.

Mais ce schéma est quelque peu éculé. Et nous tombons sur la question de :

La violence des masses. Ce n’est pas tout à fait le même problème car cela met en place la question du médiatique. Prendre une telle portée est assez récent. On ne peut plus dire comme Koltès que les violences sont une violence de la naissance du langage ou de positionnement par rapport au langage ou la naissance du langage, mais on ne peut non plus dire que ces violences actuelles sont des violences du côté de la psychologie de groupe parce que le leader est devenu très flou. Prendre tout le monde comme idéal, cet idéal n’est pas si bien arrimé que ça. La question de l’acte est quand même extrêmement anarchique. Ce n’est pas un génocide organisé, ce n’est pas aussi simple, bien sûr, il y en a aussi, en prime. On est dans un moment où la psychologie de masse et la question médiatique viennent mettre en place d’autres schémas beaucoup plus difficiles à repérer.

On pourrait dire qu’en ce moment la question hypnotique reste première. Mais cette hypnose n’est plus par le biais d’une voix, mais par celui d’une image, d’une image répétitive, d’une contamination imaginaire, ce qui n’est pas le schéma hypnotique de départ. De plus c’est un aspect qui va très vite. En effet l’hypnose par la voix vous êtes obligé d’être répétitivement à côté. Les grandes cérémonies fascistes reposaient beaucoup sur la question de la voix, mais elles devaient avoir lieu régulièrement, à l’occasion de fêtes. L’image n’a pas besoin de cela. L’image convoque non pas le singulier, le singulier mettant en place le sujet, l’individu, mais elle convoque le particulier : l’image s’adresse à chacun individuellement. C’est un message de Dieu ou l’équivalent qui s’adresse à vous : lève-toi et marche. Dans les différentes religions vous le trouvez différemment. Cela peut être : prend ton fils Isaac et vas-t-en, cela peut être Mohamed t’a appelé. L’important c’est que le message soit répétitif et s’adresse à une personne qui du coup devient le messie de ce message. Il est pris naturellement dans une identification collective, il suffit d’un ordinateur. Il n’y a pas besoin d’un grand appareillage puisque tout le monde est sous appareillage. Là, c’est une forme de violence très particulière parce que du coup, ce n’est pas seulement ôter l’angoisse et la culpabilité, c’est au contraire induire la haine. Ce n’est pas la même chose, c’est une action beaucoup plus active. C’est : « Va nous venger, soit notre représentant, fais-toi tuer, tu seras récompensé après ». On est dans des schémas qui sont des matrices d’idéologie, mais qui ne sont pas l’idéologie. Il faut très peu de choses, on n’a pas besoin de tout un corpus, trois quatre idées suffisent pour faire fonctionner tout un corpus.

Est-ce que pour lutter contre cela il suffit de simplement dire que ce qu’ils disent ce n’est pas bien ? Sûrement pas. La seule manière de lutter contre est de proposer quelque chose d’une idéologie, de proposer un schéma qui permette la psychologie de groupe. Ensuite, d’accord il y a les familles qui partent avec, mais cela c’est un élargissement qui repose quand même sur un échec considérable de notre société. On a fait avec les étrangers comme on a fait avec les Alzheimer, on les a tous parqués dans un même coin. C’est l’énormité qui a été faite. Au lieu de se mettre dans une démarche d’intégrer les gens dans les différentes classes sociales pour respecter l’existence de la lutte des classes — ce n’est pas une honte la lutte des classes, c’est une conflictualité, on peut ne pas être d’accord mais on peut la vivre cette conflictualité. Mais à force d’éliminer cette conflictualité, cette lutte des classes et de ne pas essayer de dialectiser les conflits on passe dans la question, bien connue chez Freud, celle du tiers exclu. Et une fois que quelqu’un est dans le tiers exclu, sur le plan institutionnel, il n’a absolument rien à perdre. C’est encore autre chose que l’absence de culpabilité. Il lui reste juste à être le messie. Donc il ne suffit pas de dire non, ce n’est pas vrai.

Voilà ce que je voulais dire, maintenant c’est à vous de parler.

Vous voyez j’ai fait une petite allusion fine à la question de l’Alzheimer. C’est très bien de faire des services d’Alzheimer, mais à force de croire que si on les met ensemble, ça va aller mieux, c’est la plus grande bêtise. Ce n’est pas comme ça qu’on intègre. On le voit d’ailleurs très bien, parce que quand on travaille avec quelqu’un du côté de la parole, on essaie de l’intégrer, de rester en contact, on ne réussit pas des choses extraordinaires, mais on peut réussir, au moins au niveau de chacun, à maintenir un certain nombre de choses. Et c’est aussi par rapport à ce qu’on appelle « le rapport à l’étranger », on a fait un certain nombre d’erreurs que les démocraties sont en train de payer cher, et qui ont à voir avec le rapport à l’espace culturel. Si vous excluez quelqu’un du rapport à l’espace culturel, il est en difficulté. C’est l’espace culturel au sens large. Pour certains ce sera la musique ou du Koltès, pour d’autres ce sera de mettre en place autre chose, de regarder des pièces de théâtre, peu importe, mais on a exclu beaucoup de gens de l’espace culturel.

Question par rapport à deux sortes de violence en ce moment

JRF : Il y a un côté qui est très organisé, je suis d’accord, mais il y a un côté qui donne des frissons dans le dos à tout le monde qui est la question de l’arbitraire. A partir du moment où les groupes prennent une initiative individuelle qui peut être tout à fait arbitraire. Vous vous promenez en Algérie, alors que huit jours avant personne ne vous embêtait, vous vous promenez, et on décide de prendre une personne qui passe. Il y a l’organisé, mais il y a surtout, et c’est cela qui est une violence très précise, l’arbitraire. Il peut se passer n’importe quoi à n’importe quel moment. Autrefois dans les problèmes Est-Ouest, il y avait une règle du jeu. Mais là en plus il y a un rapport à l’arbitraire. On a désaxé nombre de personnes, ce n’est pas une excuse, du lien social. Ils sont hors lien social.

Aujourd’hui le lieu du leader est toujours présent, ce leader est un système qui favorise un certain nombre de gens qui sont exclus, mais après c’est beaucoup moins net que ce qui existait du côté Est-Ouest. Vous avez maintenant deux choses qui sont importantes : tout le monde peut être au courant de ce qui se passe à l’autre bout de la planète. Avant vous pouviez vous faire massacrer dans votre coin, personne n’était au courant, aujourd’hui tout le monde est au courant immédiatement. Cela change beaucoup de choses. D’autre part je pense que la terre n’est plus faite aujourd’hui pour nourrir tout le monde. Il y a un niveau où les choses sont un système quand même, mais qui tient au fait que la répression est beaucoup plus forte, que tout le monde est au courant de ce qui se passe, cela conduit à des systèmes répressifs en tant que tels. Donc il y a bien une manipulation quelque part, pas su le plan individuel de telle ou telle région, mais l’ensemble est tout à fait tenu sur le plan politique.

Un auditeur revient au plan individuel sur pervers, pas pervers.

JRF : Comme je vous l’ai dit le désir n’est pas branché sur la relation à l’image. Donc la relation à l’image pure c’est la violence, c’est l’agressivité. Ce n’est pas la haine, c’est l’agressivité. Le recours c’est l’agressivité, c’est « Orange mécanique »[1]

Vous souleviez la question « pervers, pas pervers », là où on a un problème psychopathologique c’est que, autant le névrosé est bourré de culpabilité, d’angoisse, d’inhibition, de regrets, d’amour, etc., autant le pervers structurellement, structuralement n’a aucune culpabilité et il jouit de l’angoisse de l’autre. C’est fondamental. Au moment où je faisais des expertises, les grands pervers eux ils rigolent souvent, ils n’en ont rien à faire d’être puni et finalement ils dirigent les prisons. Le rapport à la perversion du pervers : il n’en a rien à faire !

Question sur la perversion

JRF : Jamais les pervers ne reconnaissent un tort, et ils reviennent vous voir, même dix ans après.

Je pense que les professions impossibles : « gouverner, enseigner, soigner », attirent les grands pervers. Il y a certaines fonctions qui vous attirent dans des mécanismes beaucoup plus pervers, et surtout cela repose sur un certain rapport à la vérité des choses. Et là on a un vrai problème. C’est un peu aussi la fonction des parents. Les parents ne vont pas dire la vérité tout le temps aux enfants. S’ils leurs disent vraiment la vérité, ils vont complètement les traumatiser. On est obligé tout le temps de travailler avec la dynamique du semblant. Il ne faut pas utiliser une phrase comme « Tu comprendras plus tard », mais vous ne pouvez pas avoir un rapport à une vérité directe parce que l’autre n’est pas à l’endroit où il peut entendre le message au même endroit que vous. C’est le problème de la pédagogie : comment on jongle avec le semblant, jusqu’où aller dans le semblant. Cela pose toutes ces questions.

Réponse à une question sur la psychologie de Koltès

Je n’ai pas tellement cherché la psychologie de Koltès, j’ai plutôt cherché la psychologie des mécanismes inconscients. J’ai relaté un certain nombre de choses qui apparaissaient dans la correspondance, mais je ne ferais pas une relation de cause à effet. Mais cela reste tout à fait hypothétique. Mais mon but ce n’était pas tellement faire de la psychobiographie, mais par contre de voir que spontanément il y a des gens qui au niveau de la pièce de théâtre vont rendre compte de théories extrêmement compliquées, par exemple chez Lacan et chez Freud. Cela a de quoi rendre jaloux, mais c’est ce côté-là que j’ai travaillé. C’est plutôt une manière d’épurer la théorie analytique, plutôt que de chercher du côté de l’homme. Je n’ai pas tellement fait allusion à lui, mais je pense qu’il a beaucoup souffert. C’était peut-être un peu pour relater cette souffrance supposée. Parce que quoi qu’on en dise les questions du rapport à l’homosexualité ce n’est pas si simple. Même si on a avancé dans ces questions on ne peut pas dire que ce soit d’une simplicité inouïe. Et le problème n’est pas le même du côté de la sexualité masculine et de l’homosexualité féminine. Il faudrait tout reprendre, mais il y a une sensibilité à la position de l’autre qui est là et qui en plus rend les choses très difficiles pour le sujet lui-même.

Je vais vous dire quelque chose à ce propos parce qu’on dit trop de bêtises. Quand vous parlez du passage à l’individu, on pose souvent la question : est-ce que les mariages homosexuels ont des conséquences sur l’enfant ? J’ai appris quelque chose au niveau de la FIV. Je vous en ai parlé. On s’était beaucoup excité ? Je posais la question à l’époque « Quelle est la scène primitive des bébés éprouvettes ? » C’était totalement idiot. Trente ans après je peux dire qu’il n’y a rien de différent d’avec les autres. On a plutôt un certain nombre d’à priori sociaux sur les choses, des schémas psychologiques assez naïfs. On ne sait pas. Pourquoi cela aurait des conséquences ? On peut dire maintenant pourquoi. Comme dirait Koltès tout dépend du rapport à la parole, au discours. Et pour moi il y a un autre problème, c’est celui de la conflictualité des discours, ce que dit Koltès quand il dit qu’il avait besoin d’aller à l’étranger pour créer en français. Pour qu’un enfant s’en sorte, il faut qu’il se heurte à une conflictualité de discours. Il faut qu’il y ait quelque part un second discours. Pour trouver du trou pour vivre il faut qu’un discours se cogne à un autre discours. De savoir qui fait l’homme, qui fait la femme, qui fait le frère, la sœur, peu importe, mais il faut que l’enfant soit confronté à cette conflictualité. Peut-on faire quelque chose pour faciliter cette conflictualité ? Cela, ce n’est pas notre domaine.

Dominique Marinelli : Par rapport aux violences et à l’évolution dont tu parlais, Koltès son rapport à la parole, au langage, c’est de la parole vraie, quelque chose qui est là, qui s’impose et puis durant vingt, trente ans, la parole a dévié, s’est transformé en slogan et c’est pour ça qu’il y a plus de violence, une autre violence aussi, c’est toujours à base de slogans. Il n’y a plus de conflit dans le discours, il n’y a que du slogan, donc il ne peut rien faire contre un slogan qui en répercute un autre. Tu parlais des enfants ? Les enfants c’est pareil, le discours est le même partout, il est homogène, il n’y a plus de continuité, ce sont des slogans.

JRF : Oui, je suis d’accord, mais en même temps je ne serais pas pessimiste. Il suffit d’un coup d’éperon. C’est comme « L’enfant sauvage ». Le seul problème c’est qu’il n’a pas parlé, mais autrement il était presque normal !

Là où moi je suis optimiste parce que je trouve que cela se confirme un peu, il y a un effet de générations. C’est-à-dire que je pense que le rapport langage-vérité, tout cela change d’une génération à l’autre et pour moi je crois que le sujet ne se constitue pas dans le discours ambiant. Le sujet se constitue dans l’Autre. Il se constitue dans un endroit qui est déjà spécifié par rapport au discours ambiant. Il suffit de trouver un endroit qui soit un refuge de la parole pour que cela fonctionne. Très honnêtement il n’y a pas besoin de grand-chose. La grande découverte de Freud c’est « Le roman familial »[2]. L’enfant est persuadé à un moment de sa vie que ses parents ne sont pas ses parents. Il n’a même pas besoin de parler encore. C’est une découverte incroyable et qui se confirme en analyse. Les gens après des années découvrent ça. Cela veut dire que l’enfant n’est pas aliéné aux parents. Déjà en infans il est en train de penser que ses parents ne sont pas ses parents. Donc il commet déjà un acte de liberté. Il n’est déjà pas aliéné au discours de l’Autre. Dans le psychisme pris dans la question langagière, dans le rapport à la parole, on est déjà en train de se libérer. Je pense que c’est vrai qu’il y a un discours commun à une génération donnée, mais d’une génération à l’autre ça change. Et surtout comme ce qui se passe sur Internet, c’est vrai que les réseaux sociaux, cela a des inconvénients, mais il suffit d’une personne qui se révolte pour que cela jette le trouble. C’est extraordinaire. La modernité a quand même de bons côtés.

[1] Film de Stanley Kubrick 1971.

[2] Freud S., 1909, « Le roman familial des névrosés », Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 1973.